Il mercato delle idee: Soluzioni alla crisi

Nonostante i molti e costosi interventi già messi in campo da banche centrali e governi, le cronache delle ultime settimane ci dicono che in molti paesi il sistema creditizio resta nell’occhio del ciclone mentre la congiuntura economica non fa che deteriorarsi. Stiamo entrando nel pieno di quella che già ora si profila come la peggiore crisi del dopoguerra. Ci sono soluzioni o dobbiamo rassegnarci a un’altra Grande Depressione, destinata a durare svariati anni? Nella rubrica Il mercato delle idee offro qualche link per orientarsi e, dato che i testi sono in lingua inglese, aggiungo una mia presentazione delle riflessioni che vi sono contenute.

Nonostante i molti e costosi interventi già messi in campo da banche centrali e governi, le cronache delle ultime settimane ci dicono che in molti paesi il sistema creditizio resta nell’occhio del ciclone mentre la congiuntura economica non fa che deteriorarsi. Stiamo entrando nel pieno di quella che già ora si profila come la peggiore crisi del dopoguerra. Ci sono soluzioni o dobbiamo rassegnarci a un’altra Grande Depressione, destinata a durare svariati anni? Nella rubrica Il mercato delle idee offro qualche link per orientarsi e, dato che i testi sono in lingua inglese, aggiungo una mia presentazione delle riflessioni che vi sono contenute.

La politica monetaria non basta più

In un normale ciclo economico sono le banche centrali, in sostanza, a determinare una recessione e poi a dare avvio a una nuova fase espansiva, agendo – secondo necessità, e tra inevitabili errori – sulla potente leva dei tassi d’interesse. L’attuale ciclo, però, non è per niente normale. Al cuore del sistema, in America, ma anche in altri paesi, c’è stata eccessiva accumulazione di debito da parte delle famiglie ed eccessiva creazione di credito – di pessima qualità – da parte del sistema bancario. Il risultato è che sia le famiglie che le banche devono rimettere ordine nei loro bilanci.

Tutti si ritrovano costretti a farlo allo stesso tempo, e questo è il guaio. Le famiglie tagliano le spese, aumentano i risparmi e non ne vogliono più sapere di indebitarsi. Le banche tagliano il credito e tengono per sé la liquidità che generosamente viene loro offerta dalle banche centrali. L’attività economica collassa, le aziende falliscono, i lavoratori si ritrovano disoccupati. Lo sforzo di risanamento in cui sono impegnate banche e famiglie diventa via via più difficile. E’ il terribile circolo vizioso che sempre viene innescato da un boom del credito che si trasforma in crollo, in panico e in grave crisi finanziaria. La corsa ad accaparrare liquidità fa sì che, nello sforzo di salvarsi, ognuno finisca per contribuire alla rovina di tutti. E’ capitato già diverse volte in passato.

In queste situazioni, la politica monetaria convenzionale – quella cioè affidata alla leva dei tassi – non basta più. Il costo del denaro può scendere anche a zero, com’è accaduto in America, ma la domanda di credito non si riprende. Come si dice in gergo, “il cavallo non beve.” Uno dei motivi è che quando crollano i prezzi degli asset e l’attività economica, e anche i prezzi dei beni tendono a flettere in un unico gigantesco gorgo ribassista, anche un tasso zero è insufficiente.

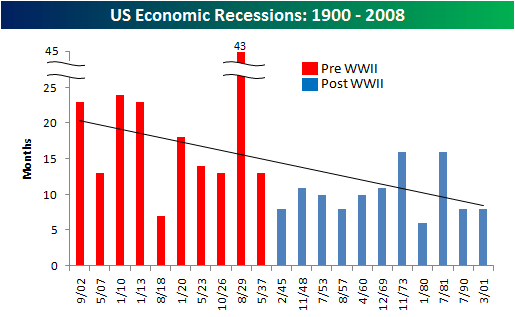

Una prova convincente la offre un grafico (vedi sotto) prodotto dal chief economist di Goldman Sachs, Jan Hatzius, e commentato dal neo-premio Nobel Paul Krugman sul suo blog, The Conscience of a Liberal. Si tratta di una rappresentazione della cosiddetta regola di Taylor, o Taylor rule, una semplice equazione, ideata nel 1993 dall’economista americano John Taylor, che tiene conto degli scostamenti dell’inflazione e dell’attività economica dai loro target o livelli d’equilibrio al fine di prescrivere le corrette risposte di politica monetaria. L’idea di fondo è che quando inflazione e crescita sono eccessive, i tassi dovrebbero salire in modo da agire da freno; e quando inflazione e crescita si raffreddano troppo, i tassi dovrebbero scendere in modo da agire da stimolo.

Il grafico di Hatzius mette a confronto, per il periodo dal 1987 a oggi, il tasso a breve americano (Fed funds) con il tasso che sarebbe stato prescritto come corretto dalla Taylor rule. L’andamento è molto simile, a conferma che, nella sua semplicità, la Taylor rule è un utile strumento descrittivo di come una banca centrale – in questo caso la Federal Reserve – conduce la sua politica monetaria.

Per lo stesso motivo, la Taylor rule può essere usata per cercare di anticipare il corso futuro del costo del denaro, sulla base di stime dell’inflazione e del PIL. E’ quello che Hatzius, nel suo grafico, ha fatto, spingendosi fino al 2011. Ciò che emerge è che la risposta corretta all’evoluzione prevista da Goldman Sachs per l’inflazione e il PIL americani sarebbe un taglio dei Fed funds fino a un livello negativo del 6%!

I tassi, però, non possono scendere sotto lo zero. Se accadesse, gli istituti di credito ringrazierebbero sentitamente la banca centrale e accumulerebbero la liquidità nei loro forzieri. La conclusione è che la leva dei tassi – la politica monetaria convenzionale – ha smesso di funzionare. Nella situazione in cui ci troviamo è largamente inadeguata.

E allora? Nelle parole di Krugman, “Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un poderoso stimolo fiscale, di politica monetaria non convenzionale (ndr, sostegni da parte della banca centrale che vadano oltre le manovre sui tassi a breve), e di qualsiasi altra cosa riusciamo a immaginare per combattere l’attuale tracollo. In senso letterale, le regole abituali non valgono più.”

Soluzioni non convenzionali

Per capire più in dettaglio quali possano essere le soluzioni migliori per superare la crisi un’ottima lettura è di nuovo offerta da Paul Krugman: si tratta della sua lettera aperta al Presidente Obama, pubblicata su Rolling Stone lo scorso 14 gennaio. LaStampa.it ne ha tradotto un ampio stralcio. E’ un po’ lunga, ma merita lo sforzo. Ne sintetizzerò, comunque, alcuni punti: quelli relativi alle misure urgenti da adottare nel primo anno della nuova amministrazione.

– L’economia è “in caduta libera” e le prospettive sono peggiori di quanto quasi chiunque aveva anticipato.

– L’aspetto più grave è l’incessante perdita di posti di lavoro: 2 milioni nell’ultimo anno e, di recente, mezzo milione al mese. Entro la fine del 2009 ci potrebbero essere 10 milioni di disoccupati in più del normale (pari a un tasso di disoccupazione del 9%), e altri 10 milioni di sottoccupati (pari a un tasso di disoccupazione allargata del 15%): una “catastrofe”.

– La Federal Reserve non ha più spazi di manovra con i tassi. Le misure non convenzionali tese a rianimare i mercati del credito sono indispensabili “per limitare i danni”, ma non sono in grado di far ripartire l’economia. La responsabilità, ora, è tutta nelle mani del governo.

– L’ultimo presidente americano ad aver affrontato una sfida analoga fu Franklin Delano Roosevelt (FDR, nella foto sotto), negli anni ’30. In quell’esperienza ci furono successi e insuccessi: i primi vanno imitati, dai secondi bisogna imparare perché non siano ripetuti.

– FDR utilizzò la finanza pubblica per salvare le banche. E questo fu un bene. Nel 1935 un terzo del sistema bancario americano era stato nazionalizzato. A differenza di quanto ha sinora fatto l’amministrazione Bush, FDR non fu per niente “timido” nell’esigere che le risorse pubbliche, messe a disposizione delle banche, fossero utilizzate al servizio del bene pubblico. Insomma, esercitò i suoi poteri perché quel denaro fosse impiegato nell’attività di credito. Altre risorse furono messe direttamente a disposizione di imprese e famiglie. E questo occorre fare anche oggi, in modo da evitare che imprese sane falliscano e da consentire alle famiglie in necessità di rinegoziare i mutui e restare nelle loro case.

– L’economia ha bisogno di sostegno diretto ai salari e alla creazione di posti di lavoro. In questo FDR sbagliò. L’azione di stimolo ci fu ma non fu sufficiente. Nel 1937, illuso forse dalla ripresa degli anni precedenti e preoccupato per il buco che si era aperto nelle finanze pubbliche, FDR si lasciò convincere a tagliare le spese e ad alzare le tasse. La conseguenza fu un’altra terribile recessione che distrusse quasi tutti i progressi fatti sino ad allora. Alla fine fu quel “gigantesco programma di lavori pubblici noto come Seconda Guerra Mondiale” che consentì all’America di lasciarsi alle spalle oltre un decennio di Grande Depressione.

– Qual è la lezione? Il governo, nei suoi piani di spesa, deve essere “coraggioso”. Si tratta di sostituire la domanda privata, che è venuta meno, con domanda pubblica. Si tratta di riportare un tasso di disoccupazione, che tende al 9%, verso un più normale 5%. E siccome, a grandi linee, ci vogliono 200 miliardi di dollari (pari a circa l’1,4% del PIL) per abbassare la disoccupazione di un punto percentuale, per ottenere una “piena ripresa” il governo dovrà essere disposto a spendere circa 800 miliardi di dollari l’anno. Sotto i 500 miliardi di dollari, l’impegno sarà senza dubbio insufficiente.

– Aumenti di spesa pubblica di questa entità, in un periodo in cui la recessione riduce le entrate fiscali, produrranno di sicuro dei buchi di bilancio “paurosi”. Ma l’alternativa dell’eccesso di cautela sarebbe peggiore.

– Come spendere? In cose che abbiano valore nel tempo: infrastrutture, efficienza energetica e miglioramenti alla rete elettrica, Internet, informatizzazione del sistema sanitario, sostegno agli stati e ai governi locali in modo che non siano costretti a ridurre le spese nel momento peggiore. E poi aiuti alle famiglie colpite più duramente dalla crisi. “Far del bene farà bene” anche all’economia, dato che i più poveri saranno anche i primi a spendere i sussidi ricevuti.

– I tagli di tasse possono essere utili, soprattutto se rivolti alle famiglie a basso e medio reddito, ma non debbono essere lo strumento principale. Sono infatti meno efficaci nel sostenere la domanda di quanto non siano, ad esempio, gli investimenti in infrastrutture.

– A queste condizioni, il 2009 resterà un anno da dimenticare, ma si potrebbe avere una ripresa dal 2010.

Un rimedio per le banche

Dovremmo avere paura della completa nazionalizzazione delle banche in difficoltà? Se lo chiede Willem Buiter, docente alla London School of Economics ed ex-chief economist della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, nel suo blog Maverecon. La risposta è no. Anzi, è proprio questa la soluzione che presenta meno controindicazioni.

Finora, argomenta Buiter, in questa crisi i governi hanno seguito due approcci. In America, l’amministrazione Bush ha scelto di intervenire con capitali pubblici a condizioni di favore. E’ successo con AIG, con Goldman Sachs, con Citigroup. Così facendo, magari si consente alle banche di tornare a fare credito, ma si premiano i corresponsabili dell’attuale sfascio e si alimenta un atteggiamento di azzardo morale (moral hazard) che finirà in futuro per incoraggiare di nuovo un’eccessiva assunzione di rischi.

In Europa, tanto in Gran Bretagna come nella zona euro, i governi hanno preferito intervenire esigendo un prezzo più salato per il loro sostegno, sia in termini di costo del capitale che di altre condizioni “punitive”, quali ad esempio la fissazione di limiti ai compensi del top management.

Il risultato è che le banche stanno cercando in tutti i modi di evitare l’intervento dei governi. E quando questo è inevitabile, adottano strategie idonee a liberarsene al più presto. La più facile – a cui sono indotte anche da altri fattori, quali l’effettiva maggiore rischiosità dell’attività di credito in una situazione di crisi – è di evitare ogni rischio e, data la generale indisponibilità di capitali privati, restare sottocapitalizzate. Molte grandi banche europee, osserva Buiter, sono degli “zombie” e non stanno facendo il loro lavoro.

A questi due approcci ne è largamente preferibile un terzo: nazionalizzare del tutto. Tra l’altro, diventerebbe molto più facile risolvere un problema spinoso, e cioè come creare delle “bad bank” a cui conferire gli asset tossici – poco liquidi e dai prezzi incerti – che gravano come zavorre sui bilanci di molti istituti. Le proposte che oggi vengono avanzate, con le banche ancora in mani private, s’incentrano sulla possibilità di stabilire un qualche “valore equo” di questi asset da trasferire a veicoli pubblici. Ma sotto la copertura di un fair value che è oggi impossibile determinare, rischiano di nascondersi sussidi per niente trasparenti.

Molto meglio, sostiene Buiter, nazionalizzare per il tempo strettamente necessario. Le banche tornerebbero da subito a fare il loro lavoro, offrendo un migliore sostegno a imprese e famiglie. Una riprivatizzazione dovrebbe solo aspettare la stabilizzazione dei mercati finanziari e una ripresa dell’economia.